酒井格氏から『山辺の道』の聴きどころが届きました!

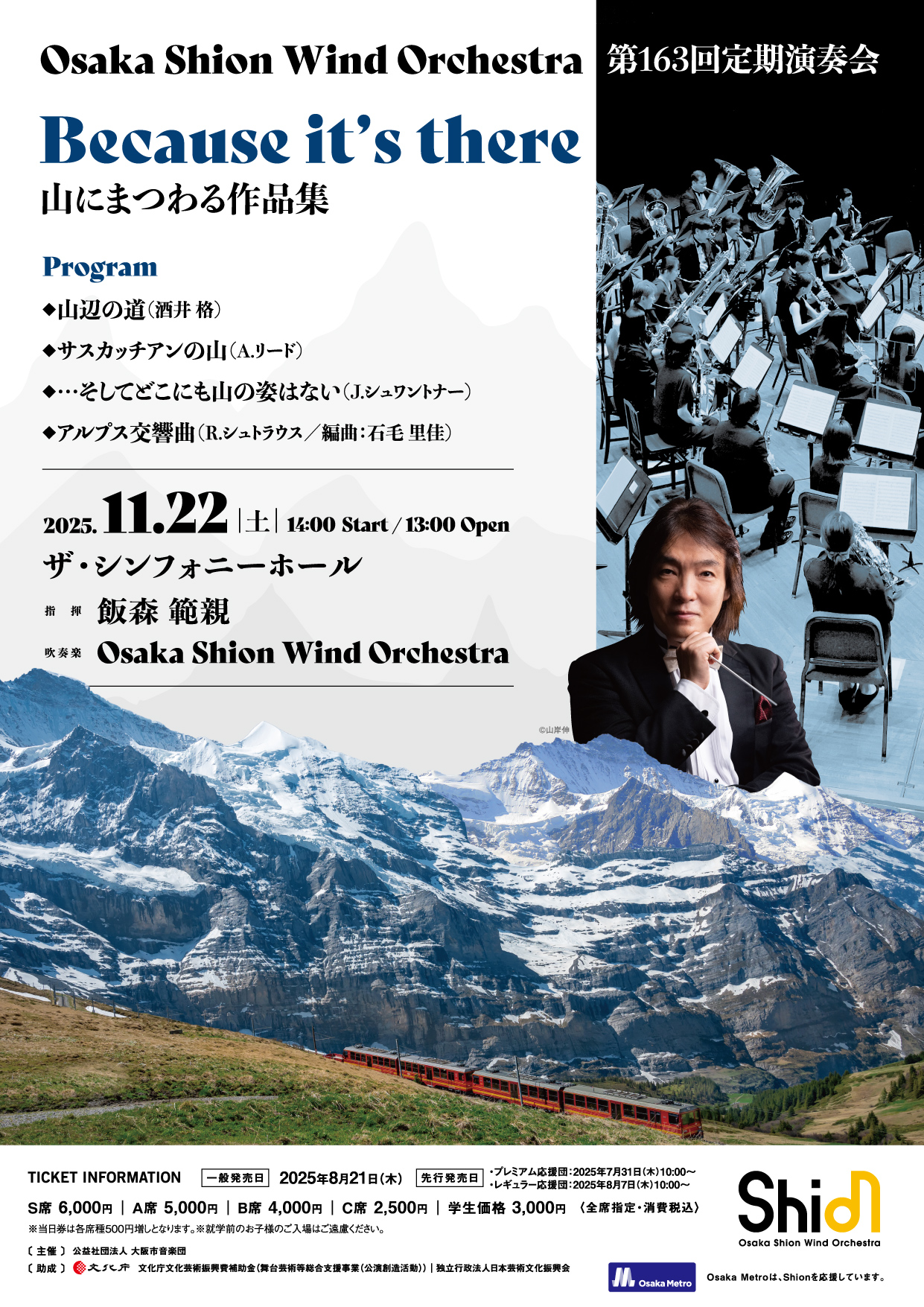

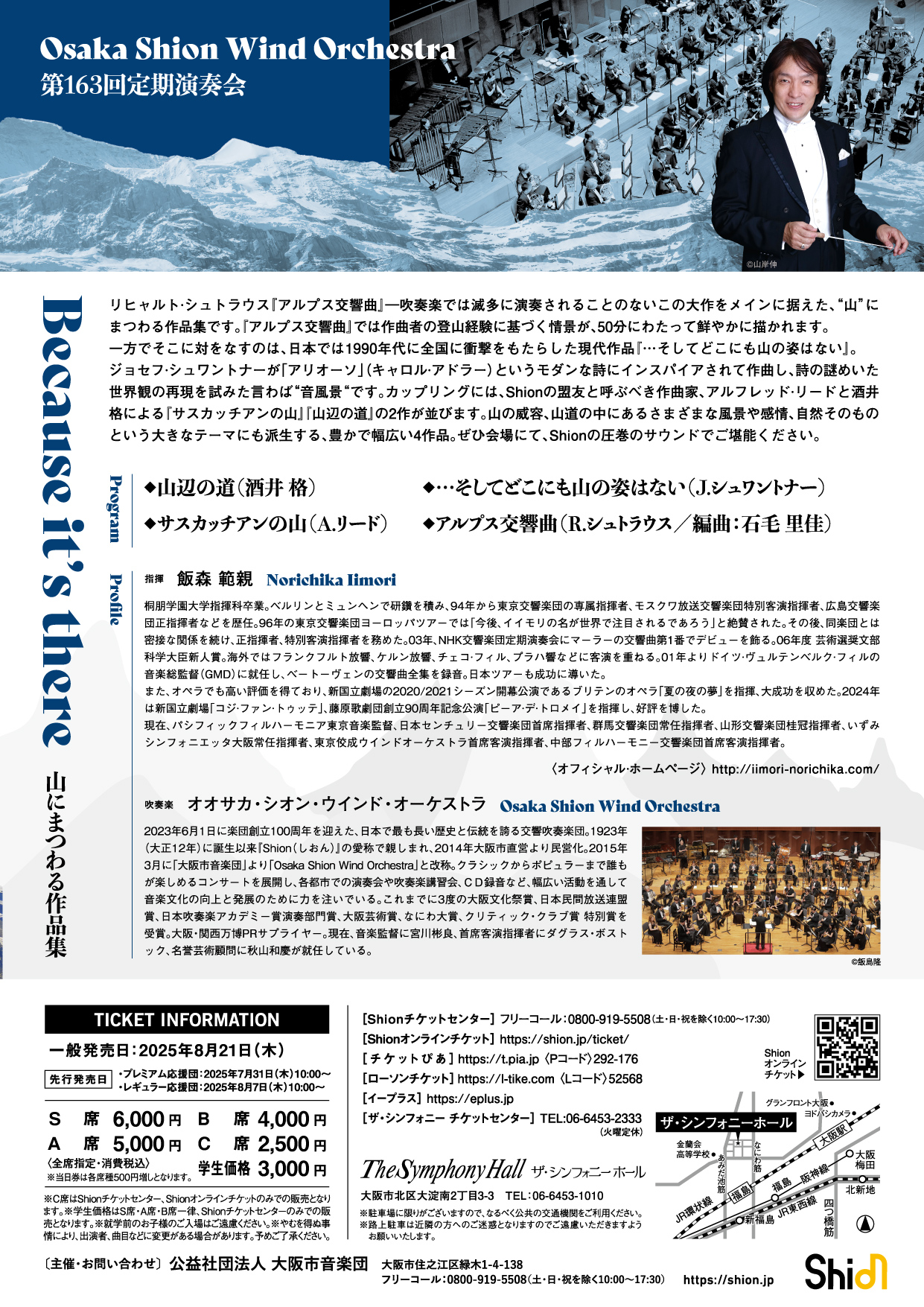

11月22日(土) 第163回定期演奏会

11月22日(土)開催「第163回定期演奏会」で演奏する、酒井格作曲『山辺の道』。

酒井格氏より楽曲の聴きどころが寄せられましたので、ご紹介いたします。

■ 多数の打楽器

行進曲の打楽器は、小太鼓、シンバル、大太鼓。

普通はこれで十分なのですが、前述の通り「打楽器をたくさん使ってほしい」と言う依頼でしたので、非常に数多くの打楽器を使用しています。

初演は確か11人で演奏しました。さすがに出版する際に7人でも演奏できるように整理しましたが、それでも多いです。

でも無駄に多くはないはずです。それぞれの打楽器の音色にぜひご注目ください。

■ 中間部のソロ群

トリオに相当する部分で、チューバ、サクソフォンセクション、トロンボーンセクションによる、大きなソロ(ソリ)があります。

特にチューバのソロは2オクターブに渡る広い音域が使われ、普段とは違うチューバの魅力が感じ取れると思います。

■ 偉大なる作曲家への憧れ

「カタロニアの栄光」(間宮 芳生)

直接師事することは叶いませんでしたが、私の師匠の師匠が間宮芳生先生でした。

教会旋法を取り入れた行進曲「カタロニアの栄光」が課題曲になった時は、本当に興奮しました。

「山辺の道」でドリア旋法を使っているのは間違いなく、この作品の影響。

「交響曲第5番, 第6番」(G.マーラー)

10代後半から20代にかけて、マーラーの交響曲にハマりました。

ただし声楽の入らない曲のみ。スコアは欲しいけれど、学生時代は気軽に購入することもできず、最初に手に入れたのが6番の交響曲でした。

この作品も、フィナーレにチューバの大きなソロがありますが、ソロの部分が同じイ短調なのは偶然ではないでしょう。

5番によく似ていることは、鈴木英史さんに指摘されました。トロンボーンセクションのソリのすぐ後です。うん確かに。

「ポロネーズ第5番」(F.ショパン)

高校に入学して吹奏楽に出会う前は、ピアノ一筋の少年でした。あまり練習はしなかったけれど(笑)

ショパンは、今でも大大大好きな作曲家です。

ポロネーズは3拍子の舞曲ですが、この第5番は中間部にマズルカが取り入れられている、ショパンの祖国愛に溢れる力強い作品です。

ぜひ聴いてみてください。あ、と思うところがあるはずです。